Werner Wollenberger

Ja doch, ich weiss, jetzt wird dann alsogleich ein grosses Geschrei ausbrechen, und ein Gezeter wird sein über den Banausen, den ahnungslosen und hinterwäldlerischen, der es da wagt, Kunst und Geld in eine schnöde Verbindung ...

Soll ein Geschrei ausbrechen, soll ein Gezeter sein, ich stelle die Frage trotzdem: Wie lange muss einer arbeiten, bis er 308 000 schweizerische Franken verdient hat?

Ich gebe zu, die Frage ist etwas ungenau. Sie müsste eigentlich heissen: Wie lange muss wer arbeiten, bis er 308 000 Franken verdient hat?

Natürlich muss da ein Arbeiter, der 2000 Franken im Monat bekommt, länger arbeiten als ein Chefbuchhalter, der 4000 bekommt, oder ein Chefarzt, der . . . also bei Chefärzten ist das ja ein bisschen schwierig.

Ein Arbeiter aber, das steht fest, muss — einen 13. Monatslohn vorausgesetzt — rund zwölf Jahre lang für 308 000 Franken arbeiten, ein Chefbuchhalter demnach etwa sechs, und auch einem Chefarzt wachsen 308 000 Franken nicht einfach auf dem Oberschenkel.

Ein Grafiker aber, der 5000 Franken im Monat verdient — und das ist dann gewiss schon ein ganz tauglicher Grafiker —, der muss dafür auch noch gut und gerne fünf Jahre, muss er. Wie komme ich jetzt gerade auf einen Grafiker?

Ach ja, ich war wieder einmal im Kunsthaus, wo sie für die Juni-Festwochen eine, ohne Ironie, attraktive Ausstellung erlesen zusammengestellt haben.

Warhol heisst der Künstler, Andy Warhol, und da ist weiter nichts zu erklären, da weiss man doch, wer das ist, da hat man doch schon gesehen, Marilyn Monroe zum Beispiel, und die hängt denn auch in der Ausstellung im Kunsthaus, zum Glück, denn es ist gut, dass man das einmal im Original sieht, wenn es das Original ist, oder sofern es eines ist.

Nun ja, jedenfalls: sie hängt dort. «Turquoise Marilyn», zum Preis von Fr. 350 000 (brutto). Und da hängen, ausser der berühmten Marilyn, auch noch die berühmten Coca-Cola-Flaschen und die berühmten Suppen-Büchsen und die handgemalenen Dollarnoten, und das alles ist äusserst interessant.

Auch hängt da noch ein Stück überlebensgrosse Wandtapete mit Blumen, die infolgedessen auch richtigerweise «Flowers» heisst, oder genauer: «Flowers» ganz alleine, denn es gibt da auch noch «Flowers 1964». Und «Flowers» alleine, also das kostet, also die kosten nun eben 308 000 Franken, brutto.

Kunst ist, ich habe meine Lektion gelernt, eigentlich unbezahlbar, sie hat nur manchmal einen relativ hohen Marktwert, weil man irgendwelche Massstäbe braucht.

Ja, und jetzt wollen wir also einmal annehmen, dass es sich bei den überlebensgrossen Tapetenblümchen des hochbegabten Werbegrafikers Andy Warhol sogar tatsächlich um Kunst handelt und nicht um hochbegabte Werbegrafik; und jetzt wollen wir auch gar nicht darnach fragen, ob das zeitlose Kunst sei, die Zeiten überdauernde, denn das ist nicht so wichtig, es genügt ja schon, wenn Kunst für die Zeit, in der sie entsteht, verbindlich ist.

Wir wollen aber fragen, ob das nun tatsächlich 308 000 Franken, auf den Franken genau 308 000, und nicht etwa lediglich 300 000, sondern genau 308 000 Franken (brutto)...

Nein, wir wollen die Frage anders stellen: Sind die Riesenkitschblümchen nun tatsächlich soviel wert wie die ganze Arbeitskraft eines Arbeiters in zwölf Jahren? Wie diejenige eines Buchhalters in sechs Jahren? Wie diejenige eines anderen Grafikers in fünf Jahren?

Und nun bitte zu schreien und zetern!

(1977, Züri-Leu)

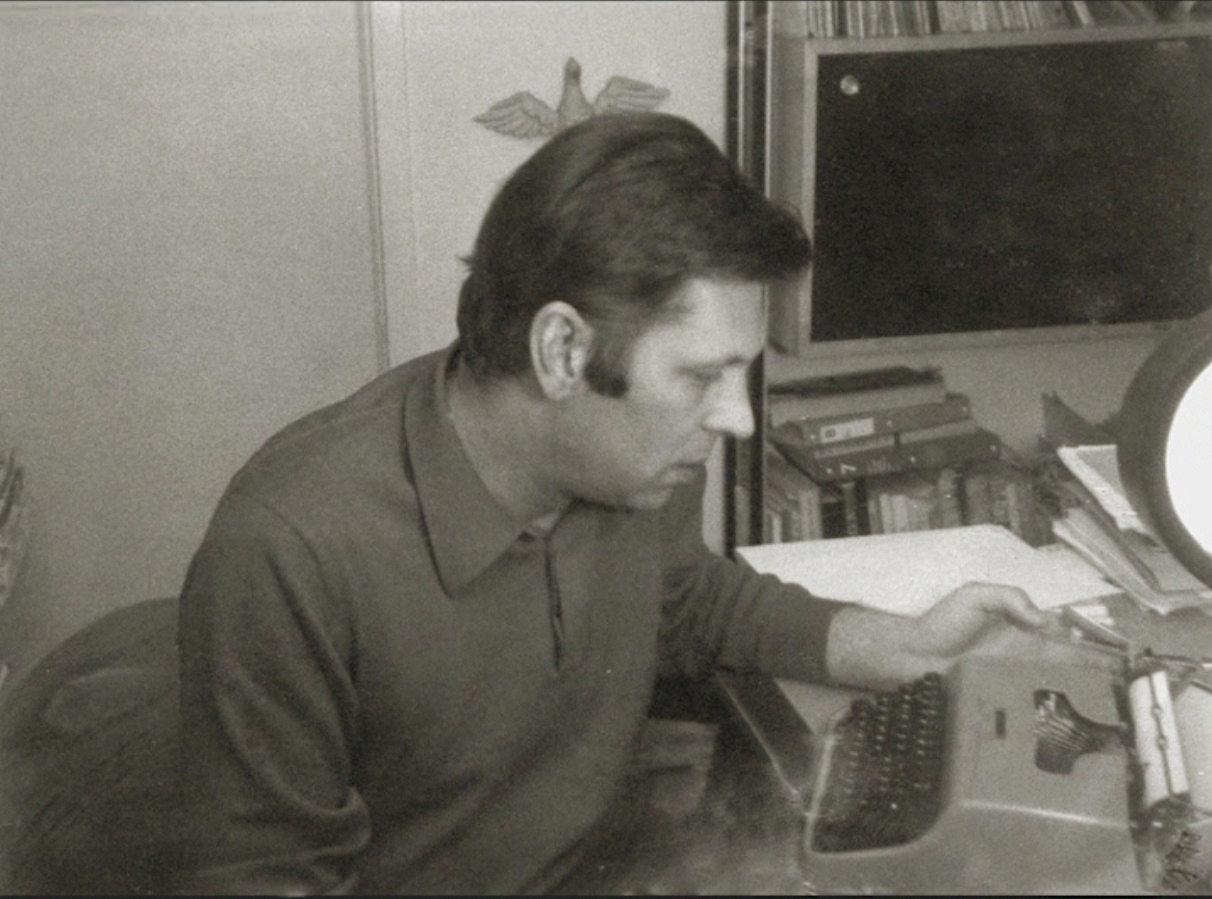

Werner Wollenberger im Arbeitszimmer an der Schreibmaschine, Zürcherstrasse, Unterengstringen. Foto Elfie Wollenberger.

Werner Wollenberger

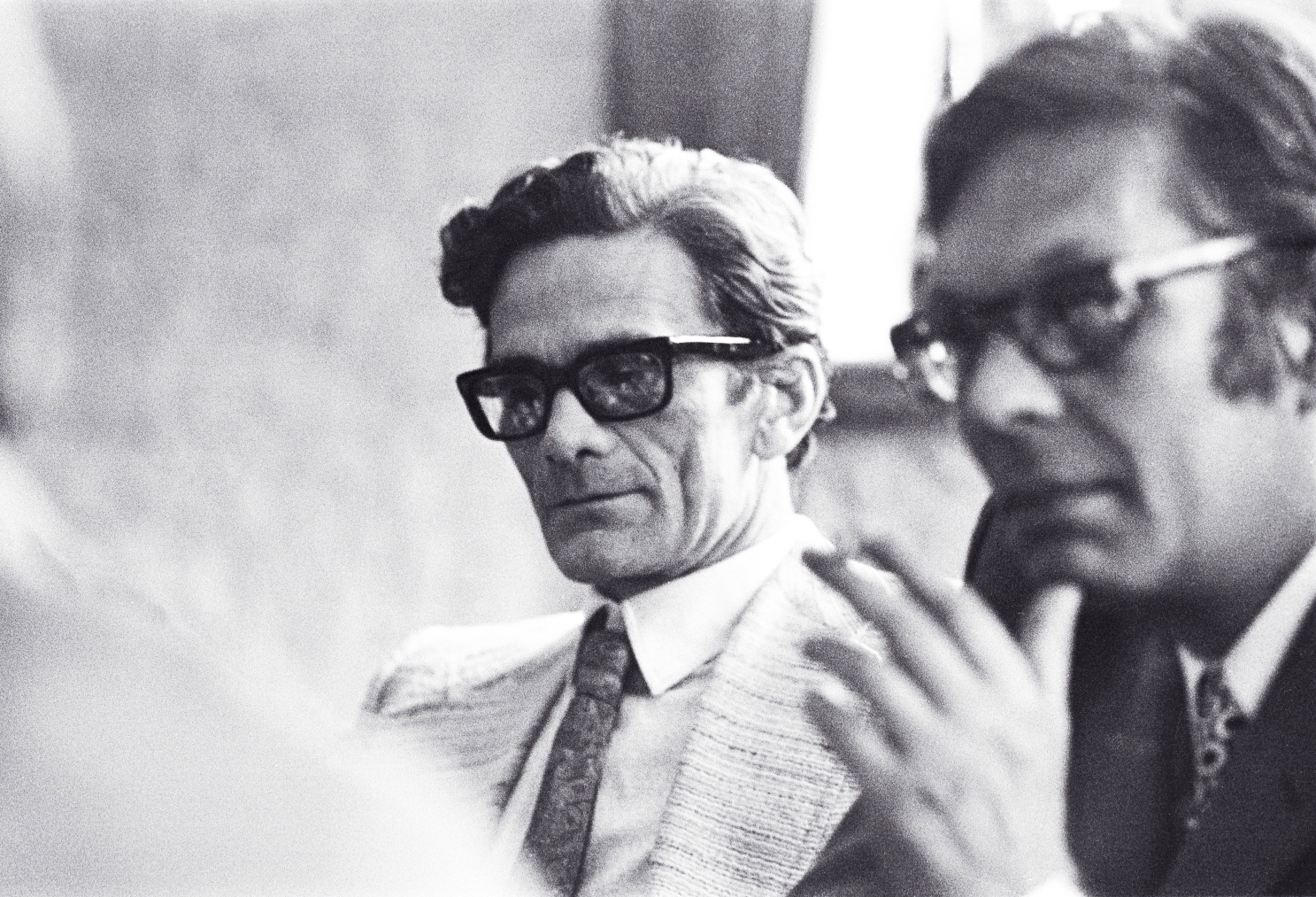

Einmal habe ich, es ist auch schon wieder ein Weilchen her, ein Stück von Pier Paolo Pasolini ins Deutsche übertragen. Das Stück wurde nie aufgeführt, ich weiss noch nicht einmal mehr, wie es hiess. Ich weiss nur, dass ich den armen PPP ein paarmal getroffen habe, dieser Übersetzung wegen, in der Schweiz und in seinem Haus in Rom; und ich weiss noch den einen oder anderen Satz, den er sagte, und den einen oder anderen Satz aus dem Stück weiss ich auch noch.

Einmal traf ich PPP im sehr späten Sommer, da sassen wir in seinem Garten, auf den er plötzlich deutete, das Gespräch unterbrechend, um zu sagen: «Schön, wie kraftvoll er stirbt, nicht wahr?» An diesen Satz erinnere ich mich wie an den anderen, an den aus dem Stück. Der aber hiess: «Der Sommer war so süss, als hätten ihn die Bienen gemacht.»

Der Bernhard Wicki, der das Stück eine Weile lang probierte, bevor es — noch lange vor der Premiere — abgesetzt wurde, bekam immer feuchte Augen, wenn er den Satz zu sprechen hatte.

An beide Sätze muss ich, Ende September in meinem Garten stehend, denken, aber den zweiten Satz muss ich ein bisschen korrigieren: Der Spätsommer ist so süss, als hätten ihn müde Bienen gemacht, vielleicht assistiert von den Spinnen, die jetzt ihre Netze über Gräser und Sträucher werfen. Der Garten, das ist nicht mehr zu übersehen, liegt in Agonie. Die blauen Hortensien sind bräunlich an den Rändern und grünlich wie trockene Algen in der Mitte. Die Blätter der Kapuziner sind gelb und sehr trocken. Die Sonnenblumen lassen ihre Köpfe hängen wie alte Frauen in einer spanischen Prozession. Aus den strahlenden Sternen der Ringelblumen sind grüne Spiralen geworden. Den Petunien sind die Haare ausgegangen, auch die meisten Rosen balancieren auf nackten Stielen. Wenn ein kleiner Wind aufkommt, raschelt es im Phlox.

Ich müsste jetzt etwas für meinen Garten tun. Ich müsste die Ringelblumen-Spiralen abknipsen und die toten Blätter der Kapuziner entfernen und die verblühten Sonnenblumen-Köpfe. Auch müsste ich das erste Laub, das fiel, vom Rasen kehren, und vor allem müsste ich das Unkraut, das jetzt kräftig ins Kraut schiesst, entfernen, den Phlox von Winden befreiend, den Petunien das Kreuzkraut abnehmend.

Noch vor ein paar Wochen, noch vor ein paar Tagen hätte ich es getan, denn ich liebe meinen Garten, wie jeder ordentliche Gärtner, ordentlich. Ich liebe ihn sogar pedantisch ordentlich. Ich mag's nicht, wenn sich Winden in die Clematis drängeln, ich habe es nicht gern, wenn wilde Weidenröschen aus dem Phlox wuchern, ich erlaube wilden Reben nicht, die Heckenrosen zu ersticken, ich zupfe die vergilbenden Blätter unerbittlich vom saftigen Schaft der Sonnenblumen, mich stört ein bräunliches Blatt vom Magnolienbaum auf dem grünen Rasen.

Aber jetzt mag ich nicht mehr, jetzt lege ich die Hände in den Schoss und ruhe vom Jahr des Gärtners aus. Es ist nicht Faulheit — und wenn es denn Trägheit wäre, dann nur eine kleine, überwindbare. Es hat auch nichts mit Nützlichkeitsdenken zu tun, nichts also mit der Überlegung, dass ja nun alles nichts mehr hilft, dass hinter der ausgerissenen Winde schon die neue lauert, dass für ein entferntes vergilbtes Blatt anderntags schon drei vergilbte andere auf dem Rasen liegen, dass der Verfall jetzt unaufhaltsam ist.

Es hat, glaube ich, mit einer Mischung aus Resignation und Bewunderung zu tun. In diesen späten Sommertagen, die von den müden Bienen und den eifrigen Spinnen gemacht sind, sehe ich bewundernd (und deshalb tatenlos) zu, wie kraftvoll der Garten in Schönheit stirbt.

Ich sehe, wie eine Rose sich gegen das Ende mit der kräftigsten Farbe wehrt — so unendlich rot war sie in den besten Junitagen nie und nimmer. Ich sehe, wie die Kapuziner noch einmal ans letzte warme Licht des Jahres drängen, wie sie Knospe um Knospe zeigen, wie sie sich recht eigentlich zu Tode blühen. Ich sehe die Mühe, die sich der Phlox gibt, noch ein paar letzte wohlduftende Blüten zu halten. Ich sehe, wie sich die Sonnenblumen gegen das endgültige Einnicken sträuben. Ich sehe sogar, wie die Winden ihren letzten Kampf kämpfen, und ihre Anstrengungen rühren mich.

Vielleicht hat es, wenn ich meinen Garten solchermassen gewähren lasse, auch gar nicht mit Resignation und mit Bewunderung zu tun. Vielleicht ist, manchmal hoffe ich's, auch Einsicht im Spiel und die heitere Erkenntnis, dass alles seine Zeit hat und alles sein Ende und das Recht auf einen eigenen Tod.

Ich will nicht ins Philosophieren geraten, ich weiss, dass ich ein kläglicher Philosoph" wäre. Aber ich weiss auch: Drei Wochen nachdem wir in Pasolinis Garten sassen haben sie den armen PPP umgebracht. Die Nachricht von seinem Tod, gegen den er sich, wie es später in den Zeitungen hiess kraftvoll gewehrt hat, berührte mich sehr. Erschreckt hat sie mich nicht.

***

Erschienen am 20. September 1979, im Schauspielhaus Zürich Bulletin.

Pier Paolo Pasolini und Werner Wollenberger, Schauspielhaus Zürich, Foto Elfie Wollenberger, 1973.

Werner Wollenberger

Man darf den Tag nicht mehr vergessen:

Siebzehnter Juni! Denkt an ihn!

Und schreibt Euch unter die Adressen

der Weltgeschichte: Ostberlin!

Während in Paris und London

und New York am Grünen Tisch

viele hohen Herren thronten

und sie endlos das Gemisch

aus zum Überdruss vertrauten

und wiederkauten

kauten, kauten, kauten, kauten ...

Während man so diskutierte

«Könnte man» und «Sollen wir?»

und auf seinen Nabel stierte,

und die Motten ins Papier

ellenlange Löcher frassen,

und die hohen Herren sassen

sassen, sassen, sassen, sassen ...

- Bauarbeiter aus Berlin -

auf von Mauern und Gerüsten

und Zement und warfen hin

Gips und Mörtel, weil sie fanden,

dass es reiche, und sie standen standen,

standen, standen, standen, standen

auf!

Man darf den Tag nicht mehr vergessen:

Siebzehnter Juni: Denkt an ihn!

Notiert euch unter den Adressen

der Weltgeschichte: Ostberlin!

Während in dem zahmen Westen,

wenn der Kreml Feuer spie,

Leute fast die Hosen nässten

und erblassten, und wenn die

männiglich zusammenzuckte

zuckte, zuckte, zuckte, zuckte ...

Während wider bessres Wissen

(nur im Wunsch, dass es so sei)

man in jedem, so gerissen

und geschickt geschickten Ei

schon das Friedenstäubchen picken

hörte - um dann einzunicken

nicken, nicken, nicken, nicken ...

Liessen ein paar Zivilisten

- Bauarbeiter aus Berlin -

sich nicht länger überlisten

sondern gingen wortlos hin,

da sie unter andern Dingen

Mut besassen. Und sie gingen gingen,

gingen, gingen, gingen, gingen

vor!

Man darf den Tag nicht mehr vergessen:

Siebzehnter Juni! Denkt an ihn!

Und schreibt euch unter die Adressen

der Weltgeschichte: Ostberlin!

Während in Paris und London

und New York die Meinung

war,

die, die in dem Osten thronten,

stellten eine Stellung dar,

die mit keinerlei Systemen

stürmbar sei und einzunehmen

nehmen, nehmen, nehmen, nehmen ...

Während in dem zahmen Westen

männiglich der Ansicht war

und im Glauben, in dem festen,

jene rötliche Gefahr

sei noch in den fernsten Tagen

hinzunehmen und zu tragen

tragen, tragen, tragen, tragen ...

Zeigten ein paar kleine Leute

müde ihrer Furcht und Fron:

Diktatoren stehn auch heute

irgendwo - und wie auf Ton!

Wenn sie auch die Fäuste ballen

bis zum Himmel hoch! Sie fallen

fallen, fallen, fallen, fallen

um!

In dieser Welt, von Furcht besessen,

ist noch nicht alle Hoffnung hin!

Man darf den Tag nur nicht vergessen:

Siebzehnter Juni! Ostberlin.

***

1953 Cabaret Federal aus dem Programm : «Das isch de Gipfel».

1953 Cabaret Federal «Das isch de Gipfel».

Werner Wollenberger

Noch zehnmal unruhig schlafen, und wir haben die Bescherung: die bedingt heilige Schreckensnacht bricht ein und die traditionelle Krippe-Krankheit aus und das Bäumchen geht los, zusammen mit der obligaten Rührung, der Feiertagsvöllerei und dem lächerlichen Austausch von absolut überflüssigen Geschenken.

Mir graut ganz unbeschreiblich, davor, besonders vor der Besorgung der sinnigen Gaben. Mir will in keiner Weise einfallen, was ich wem wieso käuflich erwerben könnte. Am leichtesten macht mir's noch Papa, dem kann ich kaufen, was ich mag, einen Borsalino, Schlittschuhe, den neuen Walser, ein Wochenende auf den Bahamas oder eine Krawatte von Roberta, er tauscht sowieso grundsätzlich alles um, die Schlittschuhe gegen einen Borsalino, den neuen Walser gegen einen alten Steinbeck und die Krawatte von Roberta gegen einen Gutschein, den er dann verliert.

Nein, Papa ist kein Problem, aber ob Bettina mehr Freude an einem Tonbandgerät oder an einem Zwergbernhardiner hat und ob Christoph eine Flugkarte nach München einem indischen Sprachkurs vorzieht, und ob Thomas einen Lamborghini erwartet oder am Ende doch mit einem Rennvelo zufrieden ist, weiss ich nicht, und am unsichersten bin ich bei meiner Frau, die auf Anfrage hin stets behauptet, sie wünsche sich gar nichts und sei zufrieden mit mir, aber wer weiss, wie sie reagiert, wenn ich dann als ihr einziges Geschenk unter dem Bäumchen liege, vielleicht hätte sie dann doch lieber den Roger Moore oder einen Graufuchs.

Eine Möglichkeit wäre natürlich: den ganzen Rummel einfach nicht mehr mitmachen, Konsumenthaltung üben und überhaupt nichts an die Umsatzförderung auf christlicher Grundlage beitragen: Ausrufung des familieninternen weihnächtlichen Waffenstillstandes, aktiver Schutz des Truthahns, Begehen einer wirklichen stillen Nacht, vielleicht einen kleinen Tannenzweig mit anderthalb Kerzen schmücken, möglicherweise an einem gelegentlichen Zimtstern versonnen knabbern, sicher aber eine Platte mit neuen Songs von Leonard Cohen anhören, ein Glas Chivas, eine Partie Poker, endlich wieder einmal ein Buch in Ruhe, später eine Lunge voll Nachtluft, Bett.

Schön wär's!

Aber wie ich mich kenne, wird alles ganz anders sein. Wie ich mich kenne, wird mich zwei Tage vor dem Heiligen Abend christliche Torschlusspanik erfassen, und ich werde mich in das Gewimmel der Warenhäuser und in das Gewühl der verstopften Strassen stürzen und mit Händen, Ellbogen und Zähnen den Weihnachtscatch kämpfen und erschöpften Verkäuferinnen Schallplatten und Krawatten und Tonbänder und Füchse und Bernhardiner und Truthähne abringen und werde mitgerissen vom reissenden Strom organisierter Nächstenliebe und in einen Rausch tätiger Menschheitsbeglückung geraten und werde unter Paketen mich wimmernd krümmen, und die Schnüre werden rote Runen in meine Handballen reissen und ritzen, und wenn ich alles habe, werde ich die Wunderkerzen und das Lametta und den Tauschartikel für Papa vergessen haben, und schliesslich werde ich, gegen Abend hin, zusammenbrechen und klirrend gegen die Glaskugeln kippen und hinsinken unter das fatale Tännchen, und nur von ferne wird das Rascheln der Geschenkpapiere an mein ohnmächtiges Ohr dringen, und ich werde, wie durch Watte, den Dank der Beschenkten hören und glücklich sein und zufrieden, wie es das unerbittliche Gesetz der Weihnacht befiehlt.

***

Erschienen 1974, im Züri Leu.

Christoph Feldpausch, Thomas Wollenberger, Bettina Feldpausch und Werner Wollenberger mit Bär, 1965.

Werner Wollenberger

Ein bisschen sieht er aus wie Jesus Christ Superstar, ein bisschen wie der frühe Hofmannsthal und ein bisschen wie ein ausgeflippter Werbeberater, der seine Kunden gleichzeitig schockieren und faszinieren will. Erst 27 Jahre jung, umgeben ihn bereits Legenden: er gilt als Bürger-und Frauenschreck, man raunt sich Geschichten über sein unkonventionelles Privatleben zu, es heisst von ihm dass er hochfahrend, eitel und unnahbar wäre, aber während der zwei Tage, in denen er in Zürich sein Gastspiel im Schauspielhaus vorbereitet und vorbespricht, wird die Legende desavouiert, denn dieser sagenumwobene André Heller erweist sich als manierlicher, kluger, spontaner Gesprächspartner von raschem Sprachwitz.

Gewiss, er gibt sich mitunter interessant resigniert, während eines Nachtessens geht sein melancholischer Blick immer wieder über die Erdbeeren und die Spargeln ins Leere. Aber das ist nur für Sekunden, dann ist er wieder sehr präsent mit sehr präzisen Bosheiten und mit brillant gescheiten Formulierungen.

Er weiss recht wohl, was er will - er will seine herrlichen Chansons und seine schönen Gedichte an den Mann und an die Frau bringen, in möglichst vollen Häusern, auch in Theatern, die er gleichzeitig verachtet und liebt. “Ich muss meine Lieder und meine Gedichte und meine Platten und meine Bücher und mich selbst verkaufen wie ein Waschmittel oder wie Coca-Cola. Nur als Markenartikel hast Du, heute noch eine Chance. Ausserdem ist es die einzig redliche Verkaufsform. Alles andere ist Schwindel.”

Aggressive Melancholie determiniert diesen ungewöhnlichen André Heller, Poet, Pop-Sänger, Entertainer, Schauspieler, Wiener, der sich in einem seiner neuen Lieder selber so umschreibt:

“Wer bin ich eigentlich?

Meines jüdischen Vaters europäisches Kind?

Dessen Exil die Buchstaben sind?

Oder bin ich ein Eulenspiegel aus Wien,

zurzeit an die Nutzlosigkeit verliehen?

Bin ich einer, der Lieder singt,

oder bin ich ein Lied, das sich selber bringt?

Der Fluss fliesst, das ist sein Geschäft.

Ich schwöre, ich habe nie mit der Meute gekläfft.”

Am 25.Mai (1974) wird André Heller in einer

Nachtvorstellung des Schauspielhauses und von Studio Zürich zu hören, zu sehen und zu erfühlen sein.

***

Erschienen am 7. Mai 1974, im Schauspielhaus Zürich Bulletin.

André Heller und Werner Wollenberger, Kronenhalle Zürich 1974

Werner Wollenberger

Vor meinem Fenster blüht der Magnolienbaum und eigentlich blüht er gar nicht, sondern er sprüht und steigt wie ein weiss-rosarotes Feuerwerk in den blauen Himmel.

Wie komme ich jetzt auf den Magnolienbaum?

Ach ja, ich komme auf das Blütenfeuerwerk, weil wir in schlimmen Zeiten leben und weil es gegenwärtig so richtig nur den Pessimisten gut geht. Ekel an der Welt ist Mode, Weltschmerz und Weltverachtung haben hohe Konjunktur. In Büchern und in Zeitungen, in Filmen und in Theaterstücken, in Radiosendungen und in Fernsehprogrammen wird uns wieder und wieder dargetan, dass diese Erde ein einzig Jammertal ist, die wüsteste aller Welten, ein verkümmernder Ort des Weinens und des Wimmerns. Leben auf diesem Planeten gedeiht zur Strafe, Dasein ist eine Vorstufe der Hölle, Existenz ohne Sinn. Nichts geht mehr auf diesem jämmerlichen Misthaufen im All.

Nun wollen wir einander nichts vormachen, Sie mir nicht und ich Ihnen nicht – dieser ausgebeutete Planet hat in der Tat seine Mucken, Macken und Mängel und er ist sehr krank an Krisen und Kriegen und es wird ihm Gewalt angetan jeden Tag und jede Stunde und er friert an Herzenskälte und er brüllt vor Hunger und er leidet an Armut und an Ungerechtigkeit und überdies an einer Dummheit, die gottlos ist.

Ja doch, ich gebe zu, dass es schlimm ist, was im Iran geschieht und in Afghanistan und in Kambodscha. Ja doch, ich gebe zu, dass die Welt unendlich schlechten Gebrauch von ihren Möglichkeiten macht und dass diejenigen, die diesen Planeten bewohnen, die Bewohnbarkeit dieses Planeten mutwillig in Frage stellen. Ja doch, ich gebe zu, dass die Welt ihre Chance täglich und stündlich und zu jeder Sekunde mutwillig, fahrlässig und leichtfertig vergibt und vertut.

Nur: vor meinem Fenster blüht der Magnolienbaum und eigentlich blüht er gar nicht, sondern er steigt als zartes Feuerwerk in den Frühlingshimmel.

Wie komme ich jetzt...

Ich komme auf die Magnolie, weil ich denke, dass man diese unruhige, verwirrte, verwüstete und geschändete Erde trotz allem in Schutz nehmen muss. Man darf sie, trotz allem, nicht lieblos der allgemeinen Verachtung preisgeben. Dieser beunruhigte und missverstandene und geplünderte Planet muss seine Chance haben, denn er ist, modischer Verzweiflung zum Trotze, über alle Massen schön. Wer sich nicht ständig und stur mit der Gebärde des Abscheus vor den Augen herumfuchtelt und die Sicht verstellt, muss erkennen, dass diese verrufene Welt ein Paradies ist, und überdies das einzige, dessen wir gewiss sind. Von den verheissenen Paradiesen des Jenseits weiss man nichts Genaues nicht, über das himmlische Leben nach dem Tod besitzen wir nur höchst unpräzise Vermutungen und nur sehr annähernde Beschreibung von der Kanzeln herab; vom himmlischen Leben vor dem Tod hingegen könnten wir eine ganze Menge wissen. Wir müssten, eigentlich, nur die Augen aufsperren und in die Runde blicken oder auch nur durch das Fenster auf einen Magnolienbaum, der als Feuerwerk in den Himmel fährt.

Die Unken des Untergangs, ich weiss es, werden ihre breiten Mäuler zu sarkastischem Grinsen verziehen, die professionellen Propheten der programmierten Zerstörung und die Berufsrevolutionäre, die es noch immer gibt (und geben wird) und die Freizeitanarchisten von allen Seiten werden höhnisch die Schneidezähne entblössen, wenn ich von unverlierbaren Schönheiten spreche. Sie werden alsogleich das böse Wort vom faulen Zauber einer nur scheinbar heilen Welt auf der spitzen Zunge haben und sie werden sprechen von freiwilliger Blindheit und – natürlich, aber ja doch – von Naivität, von Sentimentalität, vom Kitsch.

Von mir aus – vor meinem Fenster funkelt das Feuerwerk der Magnolien. Es macht mir klar, dass die verteufelte Erde ein guter Platz zum Leben gleichwohl ist und vermutlich der beste Platz von allen Plätzen, denn der Magnolienbaum ist nicht allein. Es gibt die Hügel der Toscana gegen den violetten Abend hin, es gibt die guten Gespräche mit guten Freunden bei gutem Wein, es gibt den kühlen Nachtwind, der plötzlich aus den Flanken der Seealpen in Platanen der Städtchen im südlichen Frankreich fällt, es gibt die schillernden Fische in den farbigen Buden der karibischen Fischer und es gibt, hinter den Fischen, die wundersamen Muster, zu denen die jungen Schwarzen ihre gekräuselten Haare flechten und es gibt, auch das ist auf der kleinen ostkaribischen Insel, die alte Dame, die mit ihren Brüdern in jahrelanger Arbeit aus einem Stück Regenwald einen wundervollen botanischen Garten gemacht hat und Hibisken und sogar einem Magnolienstrauch...

Nein, ich bin nicht unter die Grünen gefallen, ich weise auf die Schönheit der Welt aus anderem Grunde hin. Mir widerstrebt zwar die Unredlichkeit jener Optimistfinken, die ihre Welt noch immer allenthalben in schönster Ordnung wissen wollen, aber mir widerstrebt noch mehr die Unredlichkeit jener, die unsere Welt in dekorativer und ach so kleidsamer Verzweiflung gegenüberstehen. Sie wollen nicht wahrhaben, dass Leben lebenswert ist. Vielleicht gibt es auf dieser Erde wirklich nicht, was es auf dieser Erde geben sollte, nämlich totale Schönheit, totale Güte, totale Liebe. Aber es gibt immerhin ein bisschen Liebe, ein bisschen Güte, ein bisschen Schönheit.

Und es gibt den Magnolienbaum vor dem Fenster und es gibt die Binsenwahrheiten, auf die man gleichwohl gelegentlich hinweisen sollte und wär’s durch die Blume einer Magnolie.

***

Erschienen im September 1980, Annabelle/Elle.

Werner Wollenberger in Zürcherstrasse Unterengstringen im Nov 1962

Werner Wollenberger

«Sorgt doch, dass ihr die Welt verlassend nicht nur gut wart, sondern verlasst eine gute Welt!».

Das ist nicht von mir.

Aber auch ganz gut, was die Umschreibung menschlichen Bemühens nach dem Guten betrifft.

Es drückt, meine ich, ganz gut aus, dass man gut sein sollte. Und es sagt auch, zu welchem Zwecke. Nun ist das mit dem Gutsein so eine Sache.

Es fällt einem - vielleicht ist Ihnen das auch schon aufgefallen - nicht unbedingt leicht.

Mancherlei steht der guten Tat im Wege.

Der eigene Vorteil.

Die Bequemlichkeit.

Die Trägheit des Herzens.

Undsoweiter.

Sie kennen die weiteren Gründe bestimmt.

Trotzdem sollte man Gutes tun.

Oder besser: trotzdem sollte Gutes getan werden.

Der Lions-Club in Zürich, eine Vereinigung führender Männer der Limmatstadt, ist gleicher Ansicht. Er glaubt, dass man das Gute provozieren müsse.

Und aus diesem guten Grunde ist er auf eine Idee gekommen, der Lions-Club.

Ob es eine gute ist?

Er verspricht nämlich demjenigen, der im vergangenen (oder im laufenden) Jahre eine besonders gute Tat vollbringt, einen Preis.

Oh, nicht etwa ein Diplom, eine Urkunde, einen Lorbeerkranz oder einen silbernen Wanderbecher mit der Inschrift:

Kann man, so habe ich überlegt, das Gute bezahlen?

Oder auch nur anerkennen? So im Sinne von: eine kleine, finanzielle Anerkennung!

Man kann Menschlichkeit doch nicht bezahlen wie einen Anzug, eine Fondue-Pfanne, einen Occasions-Wagen, einen Kleiderschrank oder eine Hi-Fi-Anlage mit stereophonischem Super-3-D-Präzisions- Klang!

Das Gute, so haben wir in der Schule gelernt und so haben es uns Grosspapa und Grossmama und die Eltern und der Herr Lehrer und der Herr Pfarrer beigebracht, das Gute trägt seine Belohnung in sich selbst. Ja noch schlimmer: Gutes ist nur, wenn man es um des Guten willen tut.

Honoriert man es (oder lässt man es sich in klingender Münze bezahlen), so ist das Gute futsch. Dann war's gar nichts Gutes.

Selbstverständlichkeit ist aber mit 5000 Franken überzahlt.

Ja, so habe ich mir überlegt.

Jawohl!

Und - wie alle Binsenwahrheiten - falsch!

Man kann, meine ich nach einiger Überlegung, auch Gutes tun, wenn man eine Belohnung dafür erwartet. Viele tun nur aus diesem Grunde Gutes. Gute Menschen mit guten Überzeugungen und guten Absichten.

Mir ist der Anreiz egal.

Das kann ein Gewissen, ein Himmel oder ein Check sein.

Hauptsache: es wird Gutes getan! Natürlich ist das keine besonders schöne Auffassung. Natürlich verrät solche Einstellung wenig von geistigem Höhenflug. Natürlich ist es kein Bekenntnis einer schönen Seele.

Aber: es ist realistisch.

Kommt noch etwas dazu: wer vollbringt schon gute Taten?

Also tun sie nur das Selbstverständliche. Also bekommen sie die Belohnung sowieso nicht, wenn es mit rechten Dingen zugeht, was ich hoffen möchte.

Trotzdem möchte ich, das wäre noch zu erwähnen, nicht in der Haut der Preisrichter stecken. Sie haben nämlich anlässlich der Verleihung dieses Preises eine Frage zu lösen, an der schon einige Zeit herumgerätselt wird.

Was ist gut?

Anderseits wäre es aber auch eine gute Tat, wenn ich den Musikautomaten im Café nebenan mit einem mittleren Beil zu Kleinholz hackte. Eine gute Tat könnte es sein, der Frau eines Gewohnheits-Säufers fünfhundert Franken für die dringendsten Anschaffungen zu schenken.

Aber: eine gute Tat ist es vielleicht auch, dem Trinker einen Grappa zu bezahlen, weil er die Höllequalen der Nüchternheit nicht mehr aushalten kann.

Wirklich, es wird schwer zu entscheiden sein, was wirklich gut ist. So ganz absolute Massstäbe existieren da einfach nicht.

Korrekterweise sollte man deshalb das Preisausschreiben präziser umschreiben.

Etwas in dieser Art.

Einverstanden?

Und zwar sich selbst.

Dann würde mich der Preis tiefst befriedigen.

***

1961ca Werner Wollenberger im Schulzimmer

Werner Wollenberger

Vorauszuschicken wäre, dass ich nicht mit dem goldenen Löffelchen im Mund zur Welt gekommen bin. Keine freundliche Fee hat mir Edelsteine oder Edelmetalle in die bescheidene Wiege gelegt. Zudem hat es mein Vater verabsäumt, Millionär zu sein und mir den Lebensweg mit Aktien und Obligationen zu pflastern.

Natürlich kann ich mich nicht gut über einen Geburtsfehler beklagen, der 99 Prozent aller Menschen anhaftet.

Ich beklage noch nicht einmal den Umstand, dass er dem restlichen Prozent nicht anhaftet. Neid ist meine Sache nicht. Was mich stört, ist lediglich, dass ich mir dieses Geburtsfehlers wegen seit beinahe 30 Jahren meinen Lebensunterhalt arbeitenderweise verdienen muss. Das wiederum bedeutet, dass ich unablässig vor der Notwendigkeit stehe, Einkommen und Auskommen in delikater Balance zu halten.

Das wäre bei weitem einfacher, wenn ich eine intimere Beziehung zum Geld hätte. Habe ich aber nicht. Geld ist für mich kein Wert an sich, keine absolute Grösse; Geld blieb mir lebenslang, was Geld in seinen primitivsten Anfängen war, nämlich simples Tauschmittel, gegen das ich mir eintausche, was ich brauche oder — häufiger — was ich zu brauchen glaube. Der Kreis ist teuflisch:

Ich kann zwar auf Geld verzichten, nicht aber auf die Dinge, die man für das Geld bekommt, auf das ich verzichten könnte, wenn ich auf die Dinge verzichtete, die man nur für Geld bekommt.

Solche Geringschätzung lässt sich das Geld natürlich nicht gefallen, denn das Geld liebt nur jene, die das Geld lieben. Mit denen treibt es Gruppensex. Mit mir treibt es Schabernack, äfft mich, streckt mir die metallene Zunge heraus und spielt mit mir Verstecken.

Zu den Wundern meines Lebens zählt deshalb, dass ich mit meinem ungeliebten Geld doch immer wieder auskomme. Nicht gut, aber auch nicht unzumutbar schlecht, einfach so-so-la-la. Irgendwie geht's immer. Irgendwie ging's immer. Irgendwie habe ich es sogar als Student mit 220 Fränkchen im Monat geschafft. Obwohl sie für Essen und Unterkunft und Bücher zu reichen hatten, blieb doch immer noch etwas für einen kleinen Luxus übrig, für eine Tasse Kaffee mit einem Freund, für einen Kinoplatz in der vordersten Reihe, von dem aus man zu seinen Stars noch wirklich aufblickte, für eine Handvoll Kirschen im frühen Juni, wenn die Kirschen noch sündhaft teuer sind, einen Campari mit dem geliebten Mädchen, für eine Schallplatte von Edith Piaf.

Irgendwie ging’s auch damals, als ich mir das erste Auto kaufte. Es war ein Ford Consul, grün wie ich, modernste Ponton-Form, meine gute Mutter weinte ganze Sturzbäche über solchen Unverstand, mein Vater wollte mich entmündigen lassen, denn ich verdiente mir das Geld zeilenweise, zehn Rappen die Zeile, macht pro Stossstange einen halben Kilometer Text. Aber irgendwie ging’s eben doch.

Irgendwie ging’'s dann auch später, als die Treuliebende die Kinderchen, die Spannteppiche, die Versicherungen, die Wünsche nach raffinierteren Mahlzeiten und nach kostspieligeren Getränken, nach schönen Dingen an den Wänden und nach Reisen in ferne Länder kamen. Mein Heim betretend, wundere ich mich nicht selten, wie es ging — wie wir den Farbfernseher, die Miro-Lithographie, den Staubsauger, das Sofa, die Stehlampe, den Hirtenteppich schafften und sogar noch die französische BuIIdogge aus Porzellan, vom Dali-Buch und der Stereo-Anlage und den drei Radiogeräten ganz zu schweigen. Ich weiss wirklich nicht, wie es gegangen ist. Ich weiss nur, dass es immer irgendwie ging. Und ich rekapituliere das alles eigentlich nur, um die Treuliebende ein bisschen zu trösten, denn der macht in letzter Zeit zunehmend zu schaffen, wie lange wir das noch schaffen. Wo doch alles so unsinnig teuer wird, wo sie das Fleisch bald schon auf Goldwaagen legen, wo man einen Hunderter schon los ist, wenn man nur in den Super-Market hineinschaut, wo ein paar Stiefel schon soviel kosten wie früher ein Wintermantel und ein Wintermantel soviel wie ehedem zwei Wochen Ferien in St. Moritz und zwei Wochen Ferien in St. Moritz soviel wie vormals eine Villa in Nizza.

Natürlich ist die Treuliebende zu begreifen, wenn sie ob solch sündhafter Teuerung ein bisschen verzweifelt, wenn ihr beim Anblick der grünen Einzahlungsscheine rot vor den Augen, wenn ihr über Rechnungen übel wird. Und natürlich habe auch ich meine düsteren Momente, in denen mir vor der Zukunft graust. Aber dann denke ich daran, dass es nicht uns alleine so ergeht, sondern 99 Prozent aller braven Leute, die sich lebenslang nach der Decke strecken müssen und immer denken, dass es eigentlich gar nicht geht, aber dann geht’s irgendwie trotzdem. Und wenn das kein guter Trost ist, dann ist’s eben ein schlechter, aber immerhin einer, irgendwie.

***

Erschienen am 15. Januar 1976, Annabelle

1976, Werner Wollenberger mit Keramik-Bulldog, Foto: Elfie Wollenberger

I N D E X